本文为德基艺术博物馆主办“晓风含英:中国现代艺术中花的图像学和文化史探索”主题研讨会(2024年5月10)、中国研究院主办学术研讨会“中国式现代性:以20世纪中国艺术实践为对象”(2024年12月18日-20日)的宣读论文,修改而成。

内容摘要

本文关注常玉(Sanyu,1895-1966)的花卉静物画的主题选择,以及今日常玉评价中频繁被提及的“文人性”之原因。通过1920年代至1930年代的“国花”讨论、国花主题的国画的创作动向、常玉的短暂归国以及其与刘海粟(1896-1994)等上海美专画家的持续性艺术交往,本文试图还原常玉创作花卉静物的时代低音与内部逻辑。这位站在东西方现代艺术交汇处的油画家,在形塑中国式的现代油画的尝试与摸索中,与中国国内艺术家的密切交往为其艺术创作的重要动力。

关键词:常玉、国花、国画、上海美专、刘海粟

序

笔者曾在《新“文人画”画题的黄山与黄山松——从民国到共和国的国画转向》中提及,近代中国的油画家、国画家刘海粟(1896-1994)以黄山松树为主题,创作《黄山孤松》象征当时爱国知识分子陈独秀(1879-1942),以此面向国际宣传现代中华形象的尝试。刘海粟的国画创作践行了其自20世纪20年代以来主张的‘文人画’概念,成为现代新‘文人画’的关键之作,同时也成为延续至今的中国视觉形象的起点。[1]

本论将要讨论的另一位与刘海粟同时代的艺术家常玉(Sanyu,1895-1966)[2]。常玉虽长年居住法国,艺术史研究者也多使用“充满文人趣味”“受到中国传统文人画的影响”来评价其作品。[3]以油画创作为主的常玉为何会获得与刘海粟创作的国画同样的评价?超越国画之门类、笔墨之媒介,作品同样被评价为充满文人精神的还有摄影师郎静山(1892-1995)。笔者在拙论中也已指出,与上海国画圈保持密切交往的郎静山的摄影作品之所以获此评价是因其旨在通过集锦摄影的手法,实现“两山一谷”的现代国画的典范构图,即以摄影来再现国画,故被称为“文人摄影”。[4]那么,常玉的油画是否也如郎静山的摄影作品一样,旨在用油画这一媒介来展现国画。

关于“文人画”,笔者已经讨论了其以成为中国艺术史中被建构的传统(invented tradition)的过程。它并非中国自古既有的概念,而是在20世纪20年代出现的新概念,其正式登场与普及甚至要晚于Fine Art的译词——“美术”。[5] 正如柯律格在讨论“气韵生动”的建构过程时指出的那样,近代概念的建构不意味着概念本身的价值消失,现代的建构行为本身使概念获得更为重要的研究意义。而“文人画”是理解现代中国艺术逻辑的关键,代表着新文化运动以来的美术革命思想和共和美术。这一概念不仅在20世纪20至30年代的这段时间成为中国艺术史的核心,也成为同时期诞生的“国画”所追求的理想。[6]

充满“文人性”的常玉的油画作品是否也属于“文人画”这一概念在中国不断建构时的重要组成部分。果真如此,则意味着“文人画”在摄影领域以外,也扩展至油画领域,并成为海外中国艺术家创作的重要理念。本论将以现代中国的国花讨论、常玉与上海美术界的交流为内容,探讨常玉作品中的“文人性”的具体所指。[7]

一,关于常玉花卉静物的讨论

常玉是巴黎画派当中极少数的华人代表,长期居住巴黎。这位职业艺术家,不曾在国公立美术教育机关任教,也几乎没有留下多少艺术创作论,其人亦在战后海峡两岸的隔绝中,一度被中国现代艺术史所遗忘。20世纪80、90年代,随着旅居巴黎的陈炎峰以及当时尚就职于苏富比台湾的艺术史研究者衣淑凡[8]的发掘,常玉凭借其2000年以后非凡的艺术市场的表现,引起了艺术史学界注意。近年,台湾立青文教财团基金会陆续整理公开的“近现代中国艺术线上文献库-常玉”(https://www.sanyu.org)以及2024年衣淑凡编纂的大型画册《常玉生平与油画全集》(共2卷)的出版,使流散在东京、荷兰、巴黎、纽约等世界各地的常玉资料得到发掘并公开,为探明常玉的日本留学、荷兰展览等重要人生经历、法国的生活情况提供了极大便利。本论将以立青文教财团基金会新整理公开的资料为基础,探讨常玉油画作品中最多的静物花卉作品。

常玉的油画创作主要集中在裸女、动物、植物三个题材,以裸女油画中书法用笔和水墨线条般的人体轮廓而闻名。不过,根据《常玉生平与油画全集》可知,现存常玉油画共有321幅(另有9幅下落不明仅存照片)。其中作品数量所占比例最高的是花卉主题油画,为139幅,达到了人物画主题63幅的两倍。而在花卉主题中又以出现于1920年代末期的菊花主题最多为57幅,其次为牡丹17幅,梅花13幅,荷花10幅等,可知花卉主题其对常玉具有重要意义。[9]常玉开始描绘花卉主题油画的具体年代虽尚有待考证,但从现存作品来看,常玉自1929年开始和画商亨利・皮尔・谢侯(Henri-Pierre Roché,1897-1959)合作,其描绘的裸女和花卉主题的油画,得以流传有绪地保存。

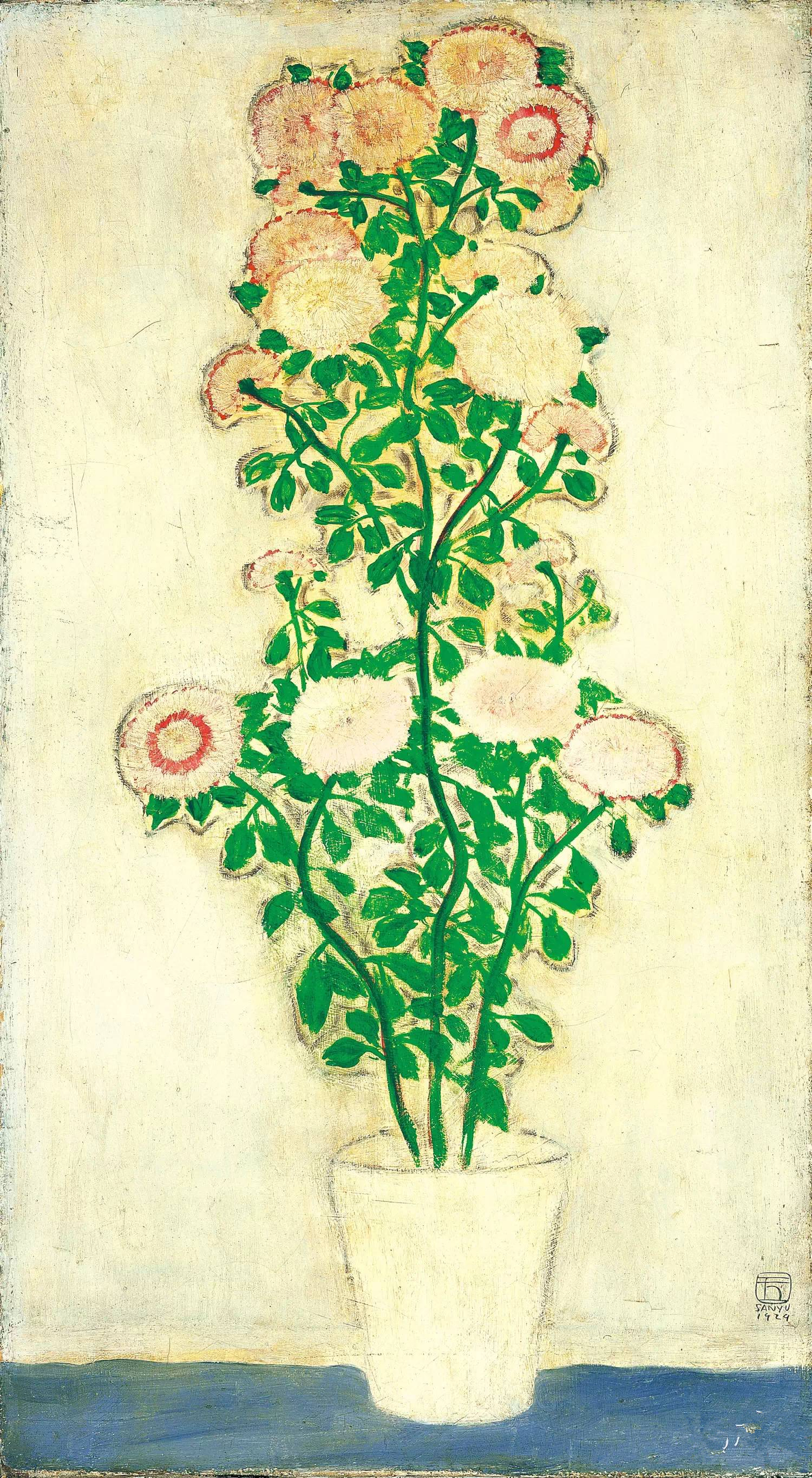

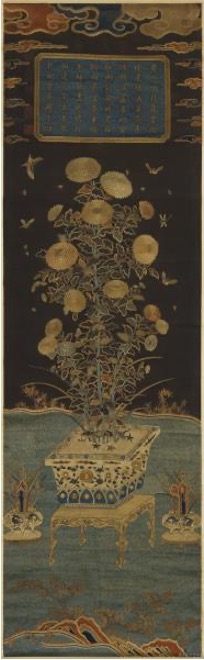

关于常玉菊花主题的油画,南京艺术学院的李安源曾在随笔《菊与丝——常玉的思乡曲》指出常玉描绘的《绿叶盆菊》(图1,私人藏)、《盆菊与蝶》(台北历史博物馆藏)等菊花主题油画与台北故宫所藏《传宋绣盆菊帘》(图2)的居中构图、以及蝴蝶蜻蜓围绕盆花飞舞的图像相似。《传宋绣盆菊帘》曾编入朱启钤(1871-1964)的《刺绣书画录》[10],常玉长兄常俊民(1864-1931)在家乡经营丝厂,常玉有可能接触到一些刺绣图样,并融入了自己的创作。1929年曾为法语本《陶潜诗集》配图则是常玉开始描绘菊花的契机。[11]以李安源的研究为基础,南京艺术学院硕士任婕撰写研究生毕业论文《常玉绘画中的中国符号》指出北京故宮旧藏的宫廷画家冷枚描绘的《月曼清游图・重阳赏菊》和《清代掐丝珐琅嵌百宝盆景》(所藏不详,可能为拍卖品)[12]中都发现了常玉花卉静物的相似元素。这些比较中国古代工艺美术的与常玉作品的研究,给我们进一步理解常玉的静物花卉作品带来了有趣的视角。然而随着,谷歌图片检索功能普及,常玉作品中的很多图像都可较为容易地找到构图、色彩相似源头,如油画《黄瓶白菊》与郎世宁(1688-1766)《聚瑞图》;版画《花篮》(图3)与南宋李嵩(约活跃于1190-1264)《花篮》等等。

图1,常玉《绿叶盆菊》1929年,油彩画布,81×45 cm,私人藏。

图2,作者不明《传宋刺绣盆菊帘》明万历年间,缂丝轴装,220×64.8cm,台北故宫博物院藏。

图3,常玉《蓝花》1929年,直刻锌板手工纸,9×9cm,私人藏。

李安源的文章有意指出常玉以生活用品、工艺品入画,打破工艺与美术的界限,试图把一种民间美术融入其作品。然而,从李安源、任婕以及笔者通过图片检索,发现的更多相似较高的图像便可知道,目前和常玉作品对应的大部分元图像来自于故宫旧藏的文物、绘画。换句话说,倘若常玉真的参考了这些充满宫廷趣味的图像,那其作品的民间性之问题便有待进一步考证。笔者认为,首先需要确认的是常玉为何会对花卉主题抱有极大的创作热情。

二,中国近代的花卉观与近代美术——国花与国画

首先需要确认的是,常玉花卉静物中的“文人”意味、“乡愁”,不仅仅在于其表现手法[13],同时也来自于其绘画主题,即菊花、梅花、荷花等花卉种类本身。笔者认为常玉在描绘的这些绘画主题一方面可以理解为继承中国自古以来的文人传统,另一方面还应更多的与现代中国的国花讨论有关。

(1)国花的讨论

常玉开始描绘花卉静物的20世纪20年代末的中国,在1927年北伐结束,1928年底“东北易帜”后基本完成南北统一,进入文化建设的黄金十年。同时,也出现了因对蒋介石领导的国民党右派屠杀共产党的“清党”行为不满的革命遗民。他们代表了早期参加革命,此时则有利于国家政治之外的文化精英,也成为建构中国形象的主体的一部分。

而在国花的讨论和形塑中,似乎总能看到这些革命遗民与文化精英的身影。与政府主导规定的国旗、国歌、国徽不同,国花的讨论留给了他们和国民更多的讨论空间。植物文化史的研究者程杰在论文《中国国花:历史选择与现实借鉴》概观了1920年代的国花讨论。1912年中华民国建立后,自盛唐以来被皇家帝王喜爱的富贵之花——牡丹虽然依旧广受欢迎,但在也出现了以嘉禾为国花的设想。随着新文化运动(1915年始)、五四运动(1919)倡导反帝反封的共和革命思想深入民心,“帝制时代”“展现君主尊严”的牡丹被认为是不符合共和思想的,而代表“国风清远”“国民性坚劲”的菊花则开始受到赞扬。[14]而中国菊(Chrysanthemum)以黄色居多,正如其英语来自古希腊语的词根显示的那样,菊被认为是金色之花(chrysos=金、金色;anthemon=花)。在菊花是否可定义为国花的讨论中,菊花正色为黄色,可代表黄种人、黄帝子孙的思想,基本在中国得到了普及。如小学六年级生徐鸿基在看过菊花展的诗词作文中,便有“我们也是黄种人,怎么不爱菊花黄”之言[15]。

同时,菊花对于现代中国来说还具有更为重要的革命意义。现坐落于广州城市中心的著名纪念碑群——广州黄花岗七十二烈士墓园是为纪念1911年4月27日的黄花岗起义烈士而建。该地原名原名为“红花岗”,后由于安葬烈士改名“黄花岗”,黄花即菊花。[16]更值得注意的是,虽然今天在中国大陆已不存,但在近代中国曾存在名为“黄花节”的国家节日。黄花节是为纪念辛亥革命推翻清朝统治前的黄花岗起义而设,当时牺牲的起义者大多未满三十岁,被定义为中华民国的烈士。黄花节在1944年3月6日,更名青年节,并重新定在每年3月29日,今天台湾也尚留此节日。故“黄花”即菊花对于不仅对于民国政府还是对于包括近代中国画家等普通市民来说,都具有浓重的革命意味。

另一方面,国花的有力竞争者是梅花。似乎是预感到中国在未来十年即将面临的困难时期,20世纪30年代,经过一段时间的讨论后,在寒冬绽放、精神坚韧的梅花最终被确定为国花,梅花的五瓣花瓣被指称为象征五族共和。在菊花与梅花的争议中,菊花为日本皇室的家徽,被作为日本国徽使用的情况被认为是菊花未被认定为国花,最终确定梅花为国花的原因。[17]

(2)国花与国画

国花的讨论也影响到了国画的绘画主题选择。民国期的花鸟题材的国画往往被认为是继承了中国绘画传统的保守主题。然而,结合上述国花的讨论,便可发现当时的一些梅花主题国画的作品往往被命名为《国花》,并成为国民精神的视觉载体。

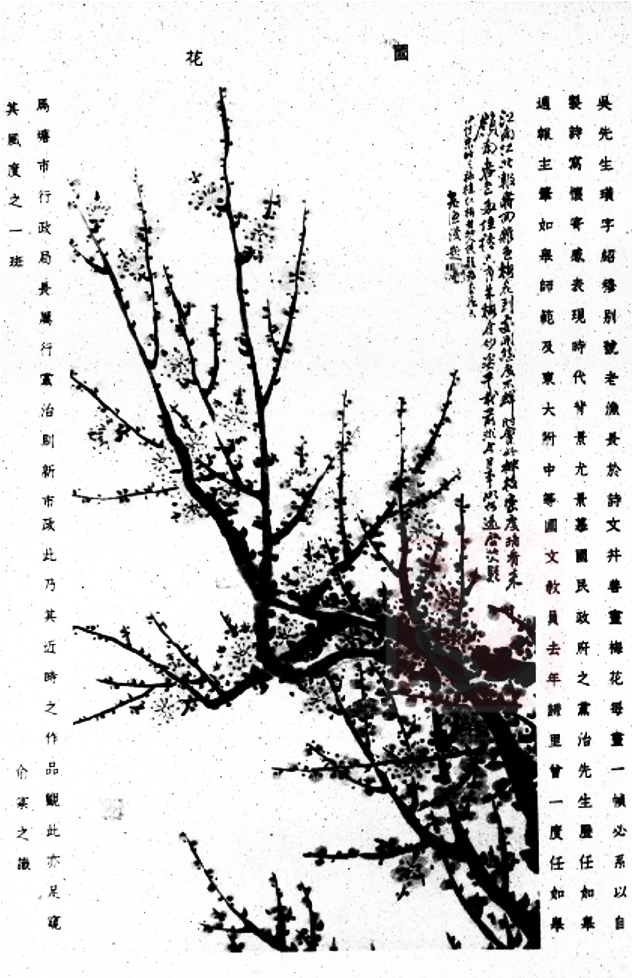

现存有明确记录的描绘“国花”——梅花的国画有吴璜(1873-1929) [18]于1929年新年描绘梅花的作品《国花》(图4)。吴璜并非知名画家,而是如皋县马塘区行政局长,该作完成的1929年对于吴家来说是充满悲剧的一年。吴璜长子吴亚鲁(1898-1939)[19]在1922年加入中国共产党,并积极在家庭内宣传革命思想。吴璜与其次子吴亚苏(1907-1929)很快皆成为长子亚鲁的支持者。1929年6月已担任中共如皋县委书记的次子吴亚苏参与领导“如泰五一农民运动”[20],6月被捕,8月被执行死刑。有记载称,时任该县马塘区行政局长的吴璜为纪念次子曾作画《梅石图》,题写“顽石当头压,还有仰面花”的诗句,有意以抗压向上之梅比赋爱子。吴璜本人亦于同年因忧愤过度而病故。在其弥留之际,口吟“眼前时局已如此,浩劫茫茫何处家?不把头颅轻一掷,惟将血泪染梅花!”之句。[21]吴璜临终之时,梅花成为颇具象征意义之语汇。笔者在湖北辛亥革命博物馆中也发现了一幅创作者不明的烈士王汉(1881或1883-1905)的画像(图5),南京中山陵的浮雕装饰(图6)、灵谷寺国民革命军阵亡将士公墓(1935年落成)中亦出现了梅花、或松竹梅的图案(图7)。在现代中国,梅花作为中国视觉符号和象征得到普及。

图4,吴璜《国花》1929年,纸本水墨,尺寸所藏不详。

图片来源:《妇女杂志(上海)》第15卷第1期,1929年,1页。

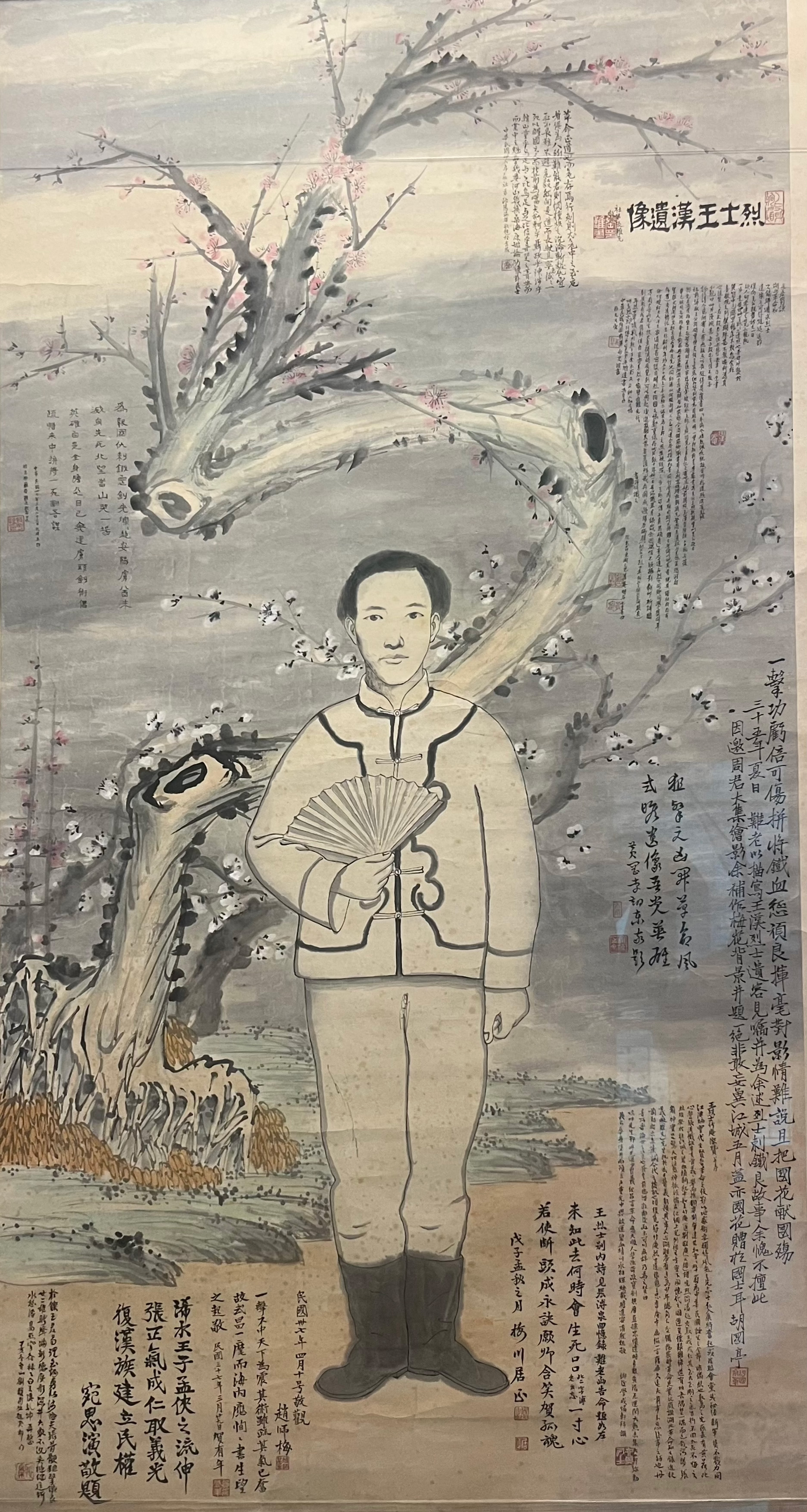

图5,作者不详《烈士王汉遗像》创作年不详(1947、1948年题字),纸本水墨淡彩,尺寸不详,辛亥革命博物馆藏(笔者拍摄)。

图6,中山陵浮雕装饰(笔者拍摄)

图7,梅花装饰浮雕,尺寸待测,南京市灵谷寺(国民革命军战死将士公墓)(笔者拍摄)

吴璜《国花》发表的时间为1929年1月1日,不仅是国际上通行之公立纪年的元旦,亦是建国纪念日。当时吴璜尚为国民政府之官员,并被称其“尤景慕国民政府之党治”。故《国花》继承了海派《岁寒清供图》的传统,并加诸了庆祝现代国家建立的新的时间秩序的意图。从吴璜个人的经历来看,题为《国花》的梅花主题国画在随后的几个月的吴家的巨变中,逐渐转变为了爱国者(革命遗民)的意涵。以国花为主题的国画,逐渐从表现国家转向个体国民。国花的讨论也更多的与国民的精神——国魂相关联。鸳鸯蝴蝶派作家赵眠云(1902-1948)曾作《国花颂》认为:“国花之有于今日。所以表示其优异之点。而与国民性质相同符者也(中略)我国民高洁坚韧之性。亦可用以示诸天下后世而无穷矣。”[22]如此,何香凝(1879-1972)所代表的革命遗民所画之梅花、菊花主题国画及《岁寒图》等相关作品也需要脱离展现“隐逸文人之心象”、“革命遗老的避世思想”等的旧有认知 [23],再次确认所谓传统与保守的国画与国民意识、革命思想之间的关联。可见,国花成为国民之象征,而此种功能则是国旗或国徽等其他现代国家视觉表征所无法达到的。那么,常玉的花卉静物又是如何与此时国内的国花讨论、国花主题的国画创作产生关联的?

三,根植现代中国:常玉的花卉静物

常玉开始创作花卉静物的1920年代,与国花的讨论、国画家开始借用梅花、菊花等所谓“传统”画题来宣传国民精神、国魂的尝试是共时的。此时国花讨论中的主要花卉品种牡丹、菊花、梅花、荷花[24]皆为常玉的主要画题,也并非巧合。如果考虑到此时中国花卉观念的更新,那么通常情况认为常玉所画为“君子象征”的认识[25],可与对国画的梅花、菊花主题的“文人隐逸”之解读同样,获得一些不同的阐释。

常玉于1927年初的一次短暂的归国旅行,成为他理解当时国内的艺术界动向的重要契机。

(1)常玉与上海美术界的交流

1927年初,常玉为参加小说家邵洵美(1906-1968)与盛佩玉(1905-1989)的婚礼短暂归国”[26]。这次归国对于常玉1920年代之后的油画创作来说至关重要。新娘盛佩玉是清末民初洋务运动的实业家盛宣怀(1844-1916)的孙女,出自上海的首富之家。而新郎邵洵美于1924年留学剑桥大学,归国不久便担任南京市长刘纪文秘书。二人的婚礼是民国时期少见的著名婚礼,场面盛大,集结了许多艺术家和学者。

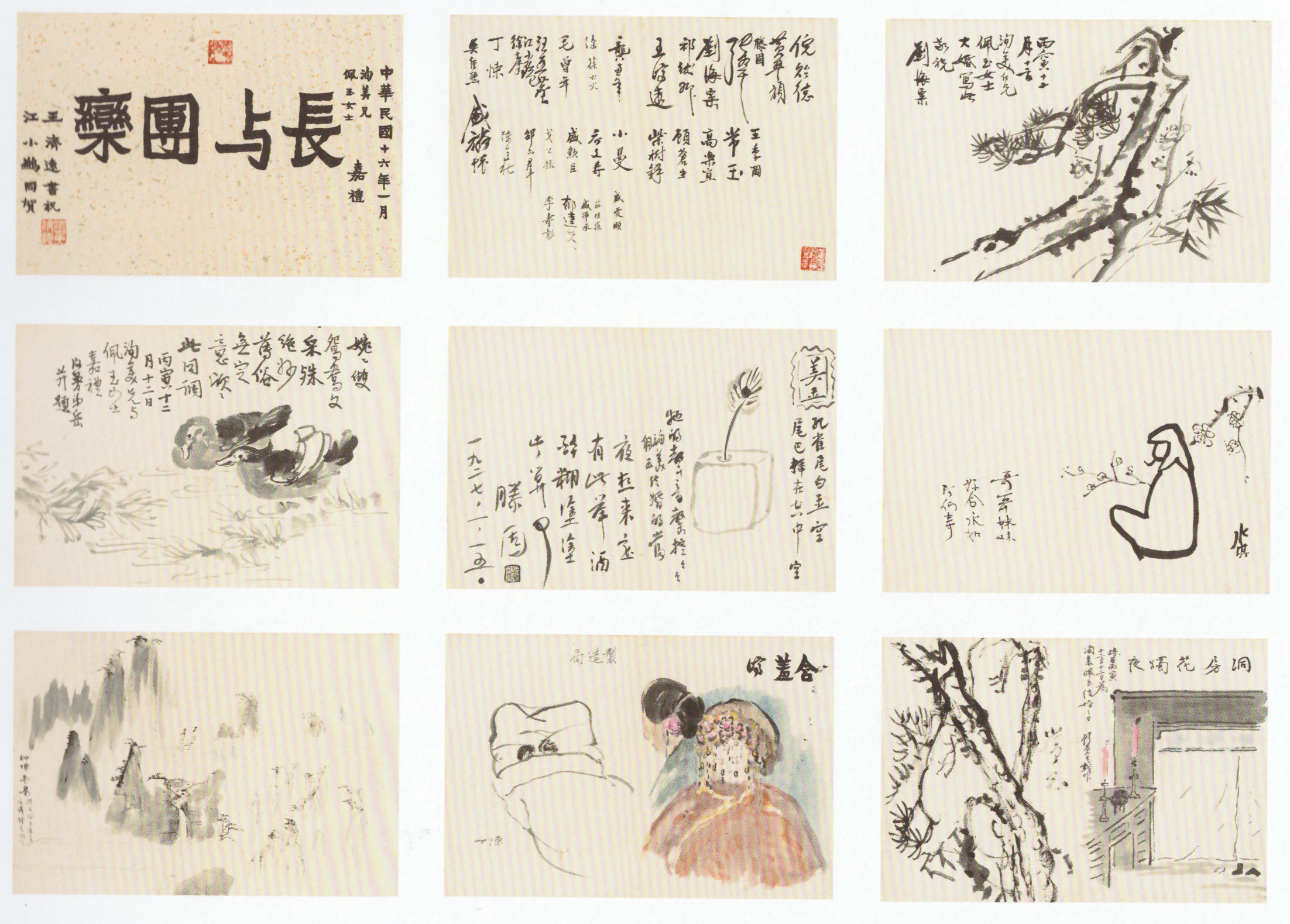

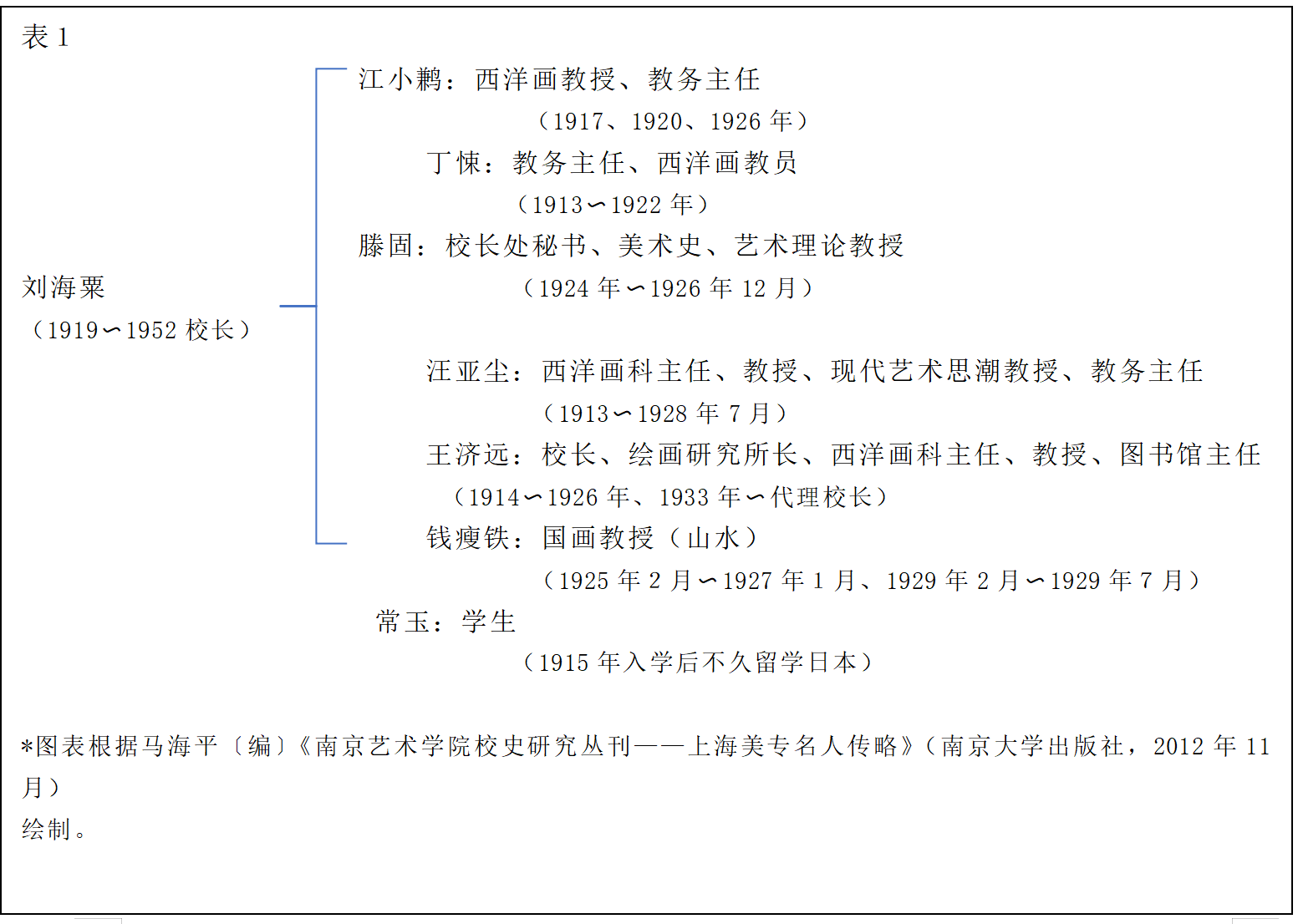

婚礼的满月纪念上,常玉与王济远(1895-1974)、江小鹣(1893-1975)、丁悚(1891-1972)、劉海粟、滕固(1901-1941)等上海国画家、美术史研究者、学者前往邵洵美家祝贺,并共同创作了册页《鸳鸯谱》(图8)。盛佩玉的回忆录记录了册页诞生的经过[27]。而这套册页也清晰展现了此时常玉与上海美术界的交流情况。

图8,王济远•刘海粟•常玉•钱瘦铁等《鸳鸯谱》1927年,纸本水墨,33.7×48.3cm,所藏不详。

(图片来源:衣淑凡《常玉生平与油画全集•第一卷》立青文教基金会,2024年,60页)

《鸳鸯谱》第一页为王济远、江小鹣在金粉纸上的题字《长于团栾》;第二页有三十二个签名,包括油画家倪贻德(1901-1970)、诗人徐志摩(1897-1931)、陆小曼夫妻、美术史研究者滕固、张光宇(1900-1965)、东京美术学校油画系毕业生汪亚尘(1894-1983)等文学、美术界的知名人士;第三页为刘海粟描绘的《松竹梅》;第四页为郑曼青(1902-1975)的《鸳鸯图》;第五页为滕固《美玉》,描绘了孔雀羽毛和白玉;第六页为狮吼社张水淇的《哥哥妹妹好合图》;第七页为钱瘦铁《神仙眷属》;第八页漫画家丁悚《制造局图》;第九页为法学家顾苍生《洞房花烛夜》和常玉《双松图》。

册页描绘了夫妇和谐的传统意象,如两只鸳鸯,也有到婚床等充满调侃的幽默题材。画家们虽然把创作日期记为旧历“丙寅十二月十二日”或新历“一九二七年一月十五日”,但从盛佩玉的回忆判断,应该是满月纪念的1927年2月15日所作。值得注意的是,在册页中挥毫的王济远、江小鹣、刘海粟、滕固、钱瘦铁、丁悚均任教上海美专(表1),亦皆为天马会成员。常玉在出国留学前,就曾在1915年注册入学上海图画美术学校。可以说,常玉以邵洵美的好友身份,在旅法多年以后,再次和母校的艺术家们建立了交流。

常玉与上海美专画家们的交流内容,虽无文献记录,但这幅册页以图像的方式,留下了重要的线索。而刘海粟与钱瘦铁两人在册页中的挥毫,都体现了两人近来的创作方向。1926年3月[28],刘海粟、钱瘦铁、王一亭(1867-1938)与日本画家桥本关雪、石井林响(1884-1930)、小杉未醒(1881-1964)、森田恒友(1881-1933)、小川芋钱(1868-1938)等人结成了美术团体解衣社,探讨日本画家与中国画家合作,创作新“文人画”的可能(图9)。

图9,1926年11月10日刘海粟等天马会成员宴请日本画家桥本关雪的合影

前排左一为刘海粟;左三桥本关雪;二排右三王济远;三排左三潘天授;左四滕固;左六汪亚尘;左七江小鹣;后排左四丁悚。

(原载:1926年12月5日《晨报•星期画报》,图片来源:沈宁〔编〕《滕固年谱长编》[M]上海:上海书画出版社,2019年4月)

关于钱瘦铁描绘的《神仙眷属》的构图与他在日本发现《黄山八胜画册》(泉屋博古馆所藏)之间的关系,笔者已在《新“文人画”的理想构图——20世纪30年代的黄山主题“国画”》指出:在近代日中两国画家探讨新“文人画”创作的过程中,石涛笔《黄山八胜画册》作为古代“文人画”的典范作品,被访日期间的钱瘦铁发现,成为其描绘新“文人画”的典范,并引发了1930年的张善孖・张大千兄弟等在上海活动的国画家们,参考石涛、梅清等人的黄山图,描绘黄山主题国画制作的热潮[29]。而钱瘦铁在《鸳鸯谱》中描绘的《神仙眷属》则生动展示了钱瘦铁追求的新山水、新“文人画”的典范的初期尝试。

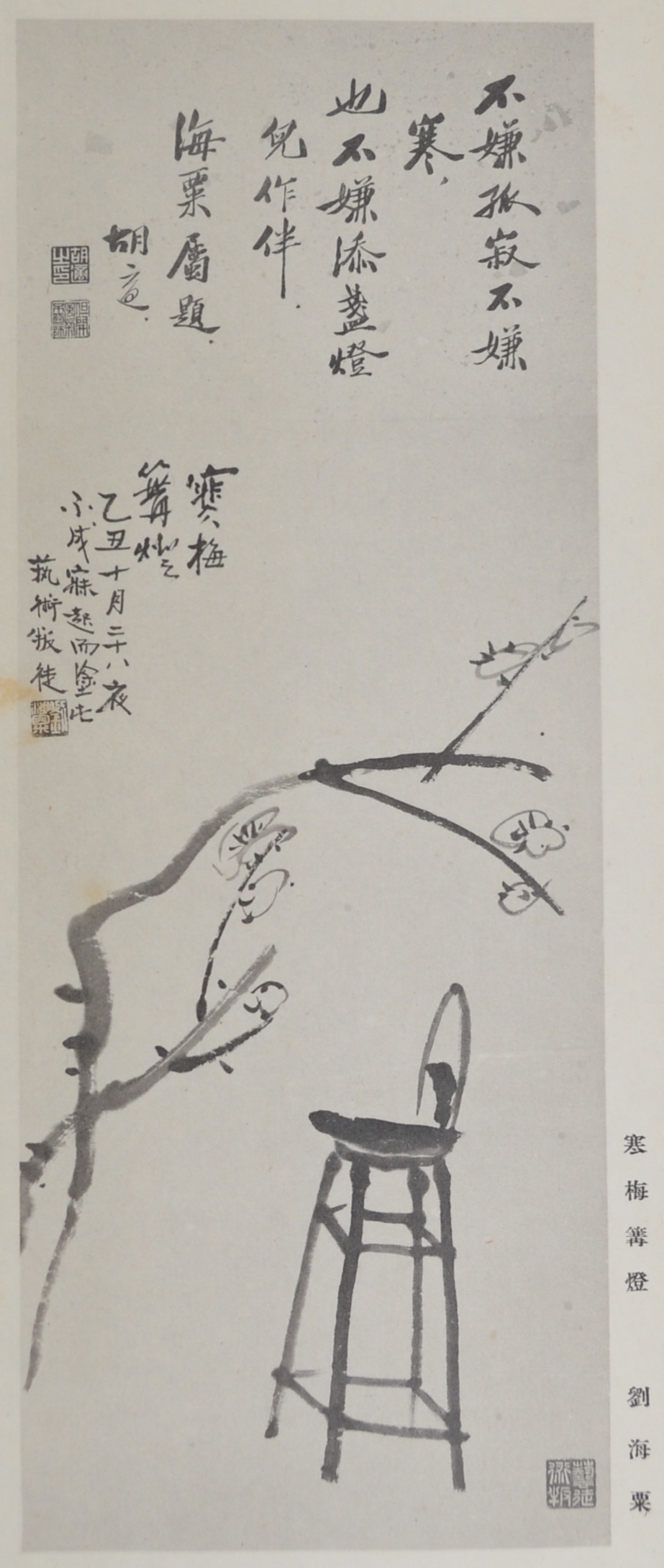

而刘海粟在《鸳鸯谱》中描绘的《松竹梅》一页,亦与其送展解衣社展的以梅花与油灯为主题的《寒梅篝灯》(1926)(图10)在绘画主题上存在承续关系。1926年,刘海粟以新文化运动中美术革命的旗手、“艺术叛徒”的称号来署名《寒梅篝灯》。新文化运动的倡导文学革命的胡适应刘海粟之邀请,用白话文题字:“不嫌孤寂不嫌寒,也不嫌添盏灯儿作伴”,风趣地显示此画并非单纯继承传统,而与前述国花讨论中,以梅花来象征人格、国民精神之国画(国花主题的国画=国民精神)更为接近的创作动机。

图10,刘海粟《寒梅篝灯》1925年冬,尺寸所藏不详。

图片来源:《解衣磅礴集》(东京:解衣社编,1926年8月)。

事实上,正如解衣社展的《寒梅篝灯》(1925年冬创作)所显示的那样,刘海粟曾经一度以国花,即梅花或松竹梅为主题进行国画创作。1931年3月31日,寓居德国的滕固在寓所招待旅欧的刘海粟,以及柏林大学同窗朱偰(1907-1968)、姚从吾(1894-1970)、徐道邻(1907-1973)等人。刘海粟描绘《松・竹・梅》三幅国画,赠予三人。滕固得到《寒梅图》并题诗:“一枝侧欹着花先,别梦罗浮又几年。极目伤心千里外,故园春色为谁妍。”[30]以罗浮即“梅花”意指中国,表现对千里之外的故乡之思念。从滕固因政治原因,远离故土留学德国的经历来看,题字内容不免与前述革命遗民之心境有相同之处。在《寒梅篝灯》与《寒梅图》之间,刘海粟为《鸳鸯谱》挥毫的《松竹梅》反映了刘海粟这段时间创作国画时主题选择的偏好。

而常玉同样以水墨描绘的《双松图》,在主题上象征新婚夫妇二人,也呼应了刘海粟的《松竹梅》。相信此时,刘海粟等上海美专的画家们与这位刚刚归国的校友围绕国画创作的方向进行了讨论。此后,常玉作为天马会会员,其素描作品在天马会最后的第八届展览(1927年11月5日-21日)中。[31]1929年4月14日,刘海粟在巴黎号召成立了“中华留法艺术协会”时,常玉与当时身处法国的司徒乔(1902-1958)、曾仲鸣(1896-1939)、方君璧(1898-1986)、杨秀涛、张弦、汪亚尘(1894-1983)、张德荣、庞薰琴(1906-1985)、颜文梁(1893-1988)等人也参加了成立大会。[32]

而徐志摩《致刘海粟信十九通(摘录)》则生动展示了此后常玉与国内画家之间的密切交往:

海粟:多谢多谢,你们海外欢畅中不忘向隅的故人。看你们署名的凌乱,想见醉态与欢肠,怎叫我在外里外不深深的艳羡!巴黎是有意味,不是?人情的美最令相思无已。常玉家尤其是有德有美。马姑做的面条又好吃,我恨不得伸长了一张嘴到巴黎去和你们共同享福。老谢想已在涂。到時期一度畅叙,可惜洵美丁忧了,否則他的兴致也一定不浅。 [33]

(2)常玉的花卉静物的身份认同

1927年常玉的短暂归国,以及1930年代与刘海粟等上海美专画家们保持的长期交往,为理解常玉的花卉静物,提供了新的视角。对于此时的常玉来说20世纪20年代末30年初的国花讨论,提示了中国国民寻找自身文化认同和民族精神的过程,以国画、纪念性雕塑等造型美术展现的花卉也成为包括常玉在内的美术家们尝试创作一种“中国式的”的新艺术的集体意识。作为一名中国画家,在巴黎这个国际艺术市场上,常玉自然以中国作为自己作品的特征。

而比起最终被认定为国花的梅,常玉更多描绘菊花的原因,很有可能是因为菊花不仅可以成为一种国族的象征,同时也是东西文化交汇中,较受瞩目的花卉。多摩美术大学日本画研究生李姝凝曾在与笔者的交谈中提及,常玉的菊花静物中描绘了两种不同品种的菊花,即雏菊(Bellis perennis)与中国菊(Chrysanthemum)[34]。常玉描绘东亚比较熟悉的“中国菊”(也包括日本培育菊花回流到中国的品种)的作品有,上文提及的与冷枚《月曼清游图・重阳赏菊》构图相似的常玉《绿叶盆菊》;而《粉雏菊与白雏菊》(1931年,图11)则描绘的是常见于欧洲的雏菊。雏菊的花朵较小,通常为白色或粉色,中心有黄色小花;而中国菊花的花朵较大,有各种颜色和花型,如单瓣、重瓣等,色彩丰富艳丽。雏菊开于春夏之际,《粉雏菊与白雏菊》中常玉签名记录绘画时间为1931年4月,正是雏菊盛开时期;中国菊的开花时间一般在九月至十一月之间的秋季。两个品种的菊花交替出现在常玉花卉静物中的现象大致发生于1930年前后。随后,可见常玉集中表现中国菊,不再表现雏菊的创作倾向。

图11,常玉《粉雏菊与白雏菊》1931年,布面油画,100×70cm,松美术馆藏。

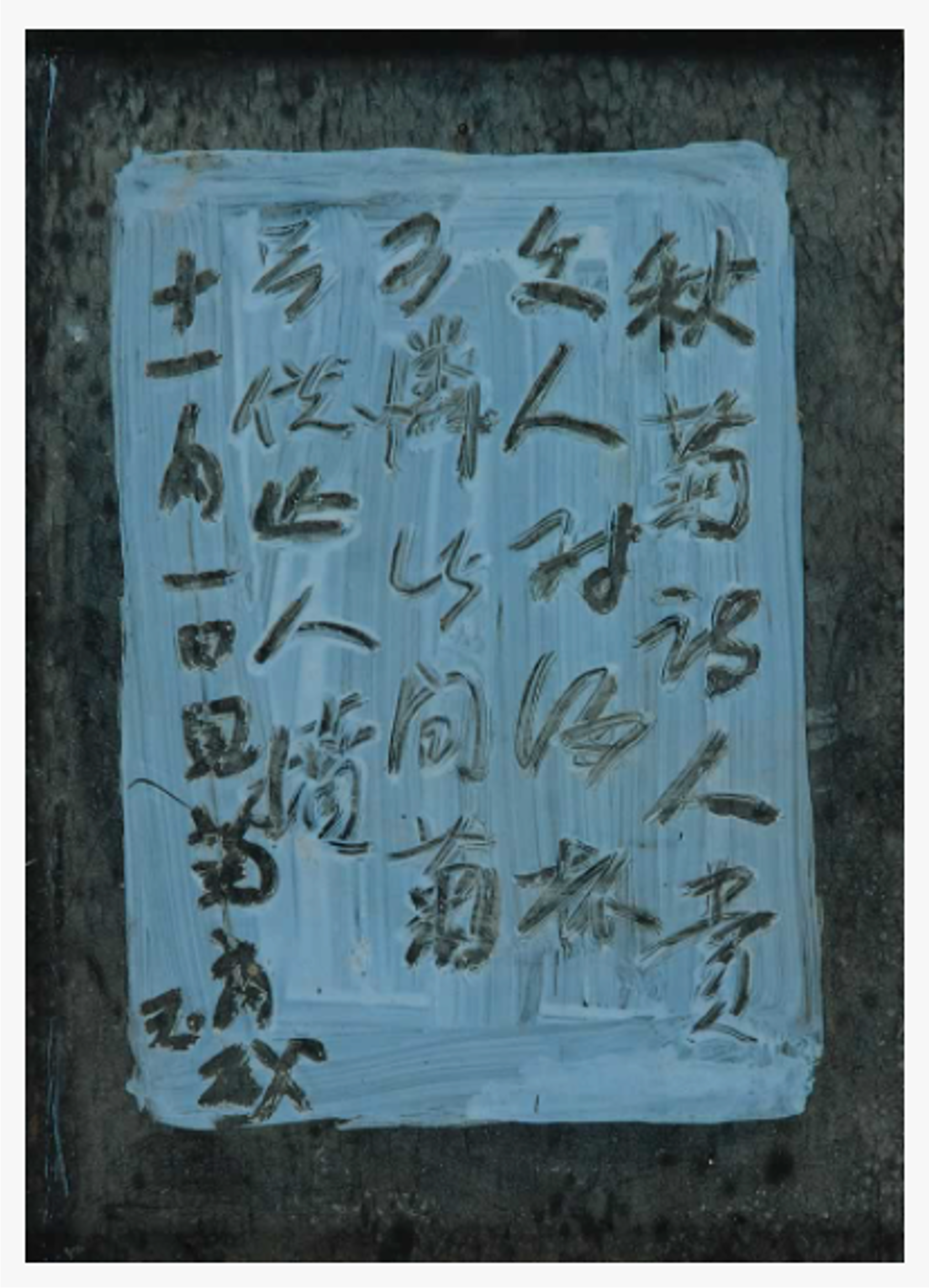

而常玉的题字画《秋之菊》(图12),也为理解其所绘中国菊的身份认同,提供了参照。

秋菊诗人赏,文人对酒杯;

可怜此间菊,只供作人墳。

图12,常玉《秋之诗》1950年代,油画玻璃,17.2×12.5cm,私人藏。

书法用笔的题字作为一种“抽象”绘画被描绘在镜面上,油画笔触因玻璃板的质地展现出流畅、随意的特点,是常玉以油画展现笔墨、运笔动态的巧思之作。题字内容则表达了常玉对菊花的惋惜之感,即在东亚菊花本是文人墨客喜爱和歌咏的对象,但在欧洲则是供奉坟墓悲凉之花。在东亚自古以来的菊花传统,为重阳节赏菊、饮菊花酒关等,与葬事并无直接关联。但在西方菊花通常被用于装饰墓地、祭拜死者。菊花与梅花虽然都原产中国,但与在中国、日本、韩国等东亚地区流行的梅花不同,菊花彰显了东西文化间的差异。19世纪以后,英国植物学家约瑟夫·萨宾(Joseph Sabine,1770-1837)、罗伯特·福琼(Robert Fortune,1812-1880)等人从东亚把菊花等植物种子带回了欧洲,这促使菊花开始在欧洲流行起来。西方与菊花的相遇也催生了蒙德里安(Piet Mondrian,1872-1944)等画家欧洲现代主义画家,对这种大花、重瓣、管状花瓣的异国花卉的创作热情(图13)。[35]可以说,菊花是欧洲在近代发现的东亚之花。

图13,皮特·蒙德里安《菊花》1909年,布面油画,德基艺术博物馆藏。

在东西方文化碰撞处的菊花,无疑对于常玉的画题选择有更高的吸引力。正如,上述题字画表达的迁移到西方的中国画家的某种文化错位。常玉的花卉静物反映出的特质,也印证吴冠中的评价——“常玉自己就是盆景,巴黎花圃里的东方盆景”。[36]

而本文开篇提及的刘海粟《黄山孤松》与常玉的花卉静物共享了1920年代的国花讨论的时代背景,以及“国花主题的国画=国魂、国民精神”的创作逻辑。两人虽然各自使用中国画、西洋画两种不同的表现形式,但都使用松、梅、菊等植物对国民精神进行了象征性的表现。这种常见于中国画中的“物”与“人”的对应关系,几乎在同时的1930年被漫画家、翻译件丰子恺(1898-1975)称为“中国美术在现代艺术上的胜利”。丰子恺提出寄托于物象中的“生命”和“精神”,来自于画家的人品,也是“东洋之精神”是“气韵生动”中“生”的本质[37]。常玉虽使用油画创作,但他却与国画的动向保持紧密联系,以同源的创作理念,对花的静物画进行创作,这也是今天常玉作品带给研究者和观众,浓重“文人”气息的原因。

在这种不断描绘“国花”,或者说“中国人之精神”的过程中,常玉也随着时代的变化,不断修正其所描绘的菊花外形。第二次世界大战期间,常玉描绘的菊花从草本的绿色花茎变为木本的棕色花茎,笔者认为这一花茎应来自于梅花的图像(图14、15)。而到了20世纪50年代以后,漂泊巴黎的常玉的身份认同逐渐暧昧,其花卉静物画随之出现了多样化和多元化的倾向。关于常玉花卉静物主题和造型的变迁与画家身份认同的关系,将留待他论探讨。

图14,常玉《蓝桌盆菊》1940/1944cm,油画玻璃,70×62 cm,所藏。

图15,舍予《元旦看国花》(图片来源:《上海画报》第429期,1929年,2页)。

结语

本论讨论了常玉的花卉静物画的绘画主题,以及今日常玉评价中频繁被提及的“文人性”的源头。1920年代至1930年代,从菊花、梅花、牡丹、嘉禾、莲花等花卉中,“梅花”脱颖而出,被选为国花。而参与讨论并以国画来展现国花的大部分革命遗民和文化精英以国花为主题(梅花或相关的松竹梅、岁寒图等)创作国画,以此反映国民精神(国魂)。长期居住在巴黎的常玉,以1927年邵洵美的婚礼为契机,与刘海粟等上海美专的画家们建立了艺术交流,并理解了发生在中国内部的国画讨论的基本逻辑。尽管常玉留下的艺术论等文字文献极少,但画册《鸳鸯谱》为当时的交流提供了重要线索。本论的讨论,将为20世纪东西文化交汇之际,活跃于国际舞台的艺术家如何与母国保持联系,并以国际语言进行艺术创作这一问题,提供一个重要的事例。

[1] 李赵雪《文人画与近代(文人画と近代)》[D],东京:勉诚社,2026年(待出版)。

[2] 常玉(1895-1966):名延果,号幼书,字玉。出生于四川南充一个经营丝绸产业的富家。自幼随父亲常书舫学画,又随当地名家赵熙(1877-1938)学习书法,1915年登记进入刘海粟创立的上海图画美术学校,1917年赴日留学,进入川端画学校洋画部,1920年返回中国。 1921年受蔡元培号召之‘勤工俭学’留法风潮的激励,在长兄常俊民的帮助下前往巴黎。常玉天性潇洒不羁,追求人生与艺术的自由,不循正规美术学院进修,而进入氛围自由的大茅屋艺术学院(Académie de la Grande Chaumière),这有别于同时代徐悲鸿、林风眠等留法学生,并终生留在巴黎创作。

常玉的汉语拼音为Chang yu,其抵达巴黎后,以四川方言读音将其姓名音译为Sang-yu,后改为Sanyu。多数外语文献及资料皆使用艺术家生前拼写Sanyu。常玉英语表记说明及常玉生平参考衣淑凡《常玉生平与油画全集(第一卷)》[M],台北:立青文教基金会,2024年,15页,19-209页。

[3] 提及常玉作品与文人画关联的主要研究有:乔逊(Jonathan Hay)认为“常玉作品中有一种抒情性,这来自于中国的文人诗画,而现代艺术为他提供了关于技术和形式的新视野Jonathan Hay.“Les animaux de Sanyu”. Desroches J-P, Musée Guimet (Paris). Sanyu L’éCriture Du Corps = Language of the Body : [Exposition, MuséE Des Arts Asiatiques Guimet, 16 Juin-13 Sept. 2004]. Skira. 此外,二村淳子编著的画册《常玉—的华人画家》序言也沿袭了一直以来的“文人”性评价。常玉〔画〕,二村淳子〔编〕《常玉 : モンパルナスの華人画家》[M],东京:亚纪书房,2018年。

[4] 李赵雪《新“文人画”的理想构图——20世纪30年代的黄山主题“国画”》[J]辽宁美术出版社编《美术大观》2021年第9期,106-113页。

[5] 拙论《近代日本における「文人画」概念の構築》[J].《近代画说》25期,东京:明治美术学会编,2016年12月;该论韩语版见《근대 일본에 있어 ‘문인화’ 개념의 생성= The Creation of “Bunjinga(文人畵)”Concept in Modern Japan》[J]《美术史论坛(Art history forum)》46号,首尔:韩国美术研究所,2018年。

[6] 关于建构反帝的、革命的民国美术史框架的研究思路,参考佐藤道信《いま「日本画」のソフトは何か(当今‘日本画’的软体?)》[C],《日本画の所在–東アジアの視点から(日本画的位置——以东亚为视角)》东京:勉诚出版,2020年3月,82页。李赵雪《中華民国における「文人画」概念の受容-1920年代に批判対象から新たな国画の理想へ》[J],《近代画说》27号,东京:明治美术学会编,2018年12月。李赵雪《「文人画」概念による中国絵画史の形成—1930年頃の国民政府成立初期を中心に》[J],《东京艺术大学美术学部论丛》东京:东京艺术大学美术学部,第16期,2020年3月,1-13页。

[7] 目前对于常玉作品中弥漫的文人画色彩,研究者大都认为是来自于其以油画笔刷,描绘出了毛笔的笔墨韵律,也有人指出是由于他使用了东方的留白或是以中式花盆、花卉为主题。如郭冠伶在论文《常玉的瓶花世界:用东方文人笔意表现的现代绘画》[J],《书画艺术学刊》台北:台湾艺术大学书画艺术学系,第31期,2021年,305-326页)中指出常玉之所以能够成功地跨越东、西方艺术形式并予以融合,在于他的油画能保留东方水墨的笔意,善用水墨线条和留白的特质,画作简约的画面,物象的虚实转化及意境,都是传承自东方水墨的表现。另外,他还吸收当时西方去景深,二维平面化、极简主义、冷抽象色块等绘画观念并加以内化,产生独特具有自我辨识度的艺术形式。

[8] 衣淑凡:祖籍山东济南,为空军名将衣复恩(1916-2005)最小女儿。衣复恩晚年在台湾以母亲孙立青之名,成立“立青文教基金会”,初期致力于海峡两岸人才培育。自2004年衣淑凡接手基金会后,回归艺术史的研究和档案整理,对常玉、潘玉良、刘国松、丁衍庸等近现代中国画家进行了细致的资料收集和整理工作。

[9] 衣淑凡编著《常玉生平与油画全集(第二卷)》[M],立青文教基金会Hatje Cantz Verlag(Berlin)2024年。

[10] 朱启钤《刺绣书画录》[M],收录于《历代书画录辑刊》(第15册03号,1936年铅印本)。

[11] 李安源《菊与丝——常玉的思乡曲》[J],《读书》2020(03),105-113页。 衣淑凡《常玉生平与油画全集(第一卷)》(立青文教基金会、2024年、56页)也刊登了图片对比。

[12] 任婕《常玉绘画中的中国符号》[D],南京艺术学院,2022年。

[13] 庞薰琹认为“画面上利用了线,色彩单纯幽雅, 有着浓厚的东方趣味,我认为他的画比藤田嗣治的画趣味浓厚。”庞薰琹《就是这样走过来的》北京:三联书店出版社,2005年,61页。

[14] 程杰《花卉瓜果蔬菜文史考论》[C],北京:商务印书馆,2018年,102页-123页。

[15] 徐鸿基《诗歌:菊花》[J],《开封教育旬刊》第1卷第23期,开封:开封教育实验区委员会编,40页

[16] 并非由于该地为墓园而以菊花命名,负责安葬烈士的潘达微(1881-1929)认为红花不及黄花雄浑优美、风骨峥峥,所以在安葬报告中提及将“红花”改为“黄花”。

[17] 当国花确定后,军服、礼服、制服等国家典章礼仪需要的花卉纹样,需要避开与日本雷同的菊花纹。程杰《花卉瓜果蔬菜文史考论》[C],北京:商务印书馆,2018年,110页-112页。

[18] 吴璜(1873~1929):字绍穆,号一渔,如皋县东乡潮桥(今属如东县)人。于清光绪二十九年(1903)应乡试中举,后受聘为如皋县立简易师范教师,民国期担任国民政府如皋县马塘区行政局长。

[19] 吴亚鲁事迹参考南通史志网,中共南通市委党史工作办公室单志浩整理https://www.ntszw.gov.cn/?c=index&a=show&id=2266最后连接时间2024年5月4日。

[20] 事件原委参考百度权威词条:通海如泰农民起义(即,如泰五一农民暴动)1928年中国共产党在江苏南通、海门、如皋、泰兴领导的武装起义。1928年4月底5月初,中共江北特委领导泰兴、如皋、靖江、海门、南通等县农民相继举行起义,并在如皋成立了县苏维埃政府。https://baike.baidu.com/item/通海如泰农民起义/22630584?fromtitle=如泰五一农民暴动&fromid=54564064最后连接时间2024年5月4日。百度权威词条对此次活动是“起义”还是“暴动”存在矛盾记述,笔者在此使用了较为中性的“运动”一词。

[21] 参考南通史志网https://www.ntszw.gov.cn/?c=index&a=show&id=1155最后连接时间2024年5月4日。

[22] 赵眠云《颂国花》[N],《联益之友旬刊》第101期,联益之友旬刊社编,1929年,1页。

[23] 房桦《隐逸与清峭:何香凝民国时期的岁寒图》[J],《湖北美术学报》2019年第2期,武汉:湖北美术学院编,76-82页。

[24] 关于荷花、莲花在近代中国的文化意涵,可参考胡波《孙中山的莲花情结与中山人的荷花世界》[C],林家有主编《孙中山研究(第7辑)》广州:广东人民出版社,2019年,201页。

[25]比如高愷珮在为艺术新闻撰写的《近半世纪的静默等待 相思巴黎:馆藏常玉展》(2017年4月17日)的文章中指出:“不论是象征君子风范的菊、梅,代表雍容华贵的牡丹,有着祝贺意味的金钱纹、寿字纹及八吉纹等纹饰,或是用猫、蝶暗示「耄耋」的祝寿题材,皆反映常玉兼蓄中国传统文人画及民俗画的吉祥题材,融合西方传统的静物风景画类,转化成深具中国意味的创作。https://artouch.com/art-news/content-4955.html 最后点击时间2024年5月6日。

[26] 邵洵美因喜爱绘画,其间又到法国学画,结识了在大茅屋艺术学院(Académie de la Grande Chaumière)创作的常玉,同时也认识了在巴黎法国美术学院的油画家徐悲鸿(1895-1953)、美术教育家张道藩(1897-1968)、留学巴黎法政学校的谢寿康(1897-1973)、油画家、雕塑家江小鹣等人,并结成了一个文人社团“天狗会。也正因为这段海外的交往,常玉作为邵洵美的四位伴郎之一,参加了婚礼。

[27] 盛佩玉《盛氏家族邵洵美与我》[J],北京:人民文学出版社,2004年,85-90页。

[28] 1926年是上海美专大力推广“文人画”概念的关键一年。同年。在刘海粟继承陈师曾所提出的“文人画”概念,并以上海美专为阵地,在上海美专的暑期学校宣讲“文人画”课程、上海美专教员潘天寿也编写教材《中国绘画史》,重新梳理文人画谱系。

[29] 李赵雪《新“文人画”的理想构图——20世纪30年代的黄山主题“国画”》[J]辽宁美术出版社编《美术大观》2021年第9期,106-113页。

[30] 沈宁〔编〕《滕固年谱长编》[M]上海:上海书画出版社,2019年4月,250页。

[31] Julia F. Andrews.“Sanyu et les modernistes de Shanghai.” Musée National des Arts Asiatiques Guimet <Paris>. Sanyu : L’éCriture Du Corps ; Les ÉTéS de La Modernité ; [MuséE National Des Arts Asiatiques Guimet, 16 Juin – 13 Septembre 2004]. (Bianchini M-C, ed.). Réunion des Musées Nationaux; 2004.

[32] 笔者不详《中华留法艺术协会成立》[J],《福建教育厅周刊》第27期,福建教育厅编集委员会编,1929年5月24日,34-35页。

[33] 此处徐志摩致刘海粟信件内容参考财团法人立青文教基金会整理的常玉文献https://sanyu.org/document-info.php?lang=tw&Page2=35最后连接时间2024年5月6日。

[34]李姝凝撰写《「此地」としての植物——日本画における記憶-情緒の絵画表現研究》多摩美术大学2023年度日本画专业修士毕业论文时与笔者的交流。

[35]中日研究者对于把菊花带入欧洲,并引发欧洲菊花热潮的历史存在不同认识。本论考虑到植物在全球流转中存在的多途径情况,对不同研究的观点进行了综合。塚本洋太郎《キクの文化史》[N],《週刊朝日百科植物の世界》8,1994年6月5日,228-229页。罗桂环《》[M],台北:秀威出版社,2018年,335-337页。除菊花以外,“现代月季”即“玫瑰”也是中国的古代月季与欧洲的古代蔷薇,杂交后诞生的现代花卉,并被欧洲近代的油画家所钟爱。

[36] 吴冠中《说常玉》[N],《文汇报》香港,1996年12月12日。

[37] 婴行(丰子恺)《中国美术在现代艺术上的胜利》[J],《东方杂志》第27卷第1号,1930年,1-18页。